Foi proclamada a Independência do Brasil, mas o povo não foi avisado, apenas assistiu à manutenção do poder colonial, do patriarcado e de sistemas de subalternização do trabalho.

Este artigo propõe uma reflexão sobre o contraste entre duas propostas de liberdade e soberania. De um lado, a filosofia franciscana, simbolizada pela cruz, marcada pela humildade e pela vida em comunhão com os pobres, que aponta para uma emancipação fundada na soberania popular. De outro, a espada reluzente de Dom Pedro, erguida em 7 de setembro de 1822, símbolo de uma Independência idealizada, distante do povo, incapaz de romper com as estruturas coloniais de desigualdade. A cruz remete à renúncia do poder, à fraternidade e à esperança, a espada expõe o brilho enganoso de um poder que se proclamou libertador.

Na imagem abaixo, em alusão ao título, ergue-se a figura do povo brasileiro entre a cruz e a espada. Vestido com trajes simples — como era comum nas representações artísticas do século XIX —, o povo assume, contudo, o papel de protagonista e mantém uma postura altiva, marcada pela dignidade e pela coragem. Essa presença encarna o paradoxo entre a emancipação ainda por conquistar e a realidade de uma Independência excludente, moldada sob o peso das bandeiras e símbolos imperiais.

A Independência do Brasil, frequentemente celebrada como marco da ruptura com o domínio colonial e da conquista da autonomia política, constitui um campo de debate que permanece aberto na contemporaneidade. Proclamada como um gesto heroico, revestiu-se de glória, mas, em vez de romper com o passado, perpetua privilégios e exclusões sociais, o que pode ser analisado a partir da pintura Independência ou morte (1888) do artista Pedro Américo.

Segundo a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz (2022), o quadro pintado em 1888 e hoje exibido no Salão Nobre do Museu do Ipiranga em São Paulo foi encomendado por D. Pedro II não como simples homenagem ao pai, mas como parte de um projeto de legitimação do poder político. Longe de ser apenas uma representação estética, a obra operou como instrumento ideológico, fabricando uma narrativa heroica da Independência que não correspondeu à realidade histórica. Transformada em ícone e reproduzida em livros didáticos, a obra ajudou a cristalizar uma narrativa oficial que silencia o povo, consolidando um projeto de nação feito sob medida para grupos dominantes.

O antropólogo Michel-Rolph Trouillot (2015) aborda o conceito de História em seu duplo significado: tanto como “aquilo que aconteceu”, referindo-se aos processos históricos, quanto como “aquilo que se diz sobre o que aconteceu”, envolvendo as narrativas que constroem a compreensão desses eventos. O autor, ao discorrer sobre as lógicas de poder que permeiam o processo de produção histórica, destaca o silenciamento de memórias de grupos às margens do poder.

O povo brasileiro, representado na pintura de Américo, assim como em muitas obras do gênero histórico do século XIX, aparece de forma secundária, reduzida e quase apagada. Em contraste, D. Pedro e sua comitiva de elite, escoltados pela tropa militar Dragões da Independência, ocupam o centro da cena montados em cavalos imponentes, símbolos de poder e autoridade. A disposição hierárquica dos personagens não é aleatória: revela uma escolha estética que traduz uma ordem social, em que a elite imperial se coloca como protagonista da história, enquanto camponeses, negros e soldados rasos são relegados à periferia. O povo, quando aparece, é figurado como espectador, nunca como agente.

A independência brasileira não se configurou como um movimento de massas e tampouco incorporou as demandas populares, de modo que a povo permaneceu submetido a estruturas de dominação no período pós-independência. O processo foi conduzido de forma a evitar a participação popular, como demonstram a repressão a movimentos emancipacionistas, a centralização do poder na figura do imperador e a exclusão política das camadas pobres e não-brancas; esses elementos reforçam a ideia de que não houve uma verdadeira democratização do poder (Mello, 2021).

A Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, instituiu o voto censitário, excluindo analfabetos, mulheres e pessoas de baixa renda, revelando a manutenção de uma ordem política hegemonicamente controlada pelas elites. Esse modelo institucional consolidava desigualdades sociais e restringia a participação popular na definição do projeto nacional. Movimentos posteriores, como a Balaiada (1838–1841), na região do Maranhão, e a Revolução Praieira (1848), em Pernambuco, evidenciam o descontentamento das camadas populares frente ao poder imperial, à concentração de terras e à exploração econômica.

Ao contrário de movimentos de independência em outras colônias latino-americanas, que foram marcados por guerras populares e rupturas radicais com o passado colonial (como no caso do Haiti ou das colônias espanholas), o Brasil teve uma transição negociada pelas elites. A manutenção da monarquia sob D. Pedro I, filho de D. João VI, ilustra a continuidade dinástica e a ausência de uma ruptura revolucionária (Carvalho 2020). A aristocracia agrária, especialmente os senhores de escravos e latifundiários, manteve seu poder político e econômico, assegurando que o status quo não fosse alterado.

Enquanto outras nações americanas aboliram a escravidão pouco após suas independências (como ocorreu nas repúblicas hispano-americanas nas décadas de 1810-1850), o Brasil se manteve no sistema escravista até 1888. A independência não apenas preservou a escravidão, como a intensificou, com o tráfico de africanos aumentando nas décadas seguintes (Alencastro, 2018). A elite brasileira via na manutenção da escravidão uma garantia de sua hegemonia econômica.

A Constituição de 1824 não fez menção à abolição, consolidando a permanência em um regime baseado na exploração do trabalho cativo, como exemplo, a economia cafeeira do Vale do Paraíba e a expansão do açúcar no Nordeste que dependiam do trabalho escravo. Mesmo com a Lei Eusébio de Queirós em 1850, que proibiu o tráfico negreiro, não alterou a estrutura produtiva, apenas incentivou o tráfico interno. Assim, a Independência não significou liberdade para a maioria da população, que continuou subalternizada.

A chamada Independência do Brasil revelou-se uma farsa diante da subordinação econômica à Grã-Bretanha, expressa em tratados como o de 1827, que asseguravam privilégios comerciais aos britânicos, e no próprio reconhecimento internacional condicionado ao pagamento de indenizações a Portugal via o Empréstimo da Independência, perpetuando a dependência externa e o endividamento (Furtado, 2019). Ao longo do tempo, diferentes regimes mantiveram esse padrão: a Era Vargas promoveu industrialização sob tutela estatal, mas alinhada aos interesses estrangeiros; Na segunda Guerra Mundial (1942-1945) o Brasil alinhou-se aos EUA; a ditadura militar aprofundou a dependência financeira, concentrou renda e reprimiu dissidências; a redemocratização dos anos 1980 e a Constituição de 1988 trouxeram avanços sociais sem romper com estruturas tradicionais; e o neoliberalismo dos anos 1990 intensificou privatizações e desindustrialização.

Mesmo os avanços sociais alcançados durante os governos do Partido dos Trabalhadores coexistiram com a preservação de uma matriz econômica dependente. As recentes crises — do impeachment de Dilma Rousseff à ascensão de políticos de extrema direita — expuseram a fragilidade institucional. Em 2025, em meio a uma intensa polarização e radicalização política, o Brasil permanece sob uma democracia frágil e excludente, em que os ciclos de autoritarismo se renovam e as estruturas coloniais continuam a moldar a economia e a sociedade, perpetuando desigualdades históricas.

A trajetória histórica do Brasil revela que sua independência, proclamada em 1822, foi um projeto que substituiu a dependência de Portugal pela subordinação ao capitalismo global, ora ligado à Grã-Bretanha, ora aos Estados Unidos e, atualmente, à China e ao agronegócio internacional. Desde a Proclamação da República, que foi um golpe militar apoiado por oligarquias rurais, passando pelo domínio das elites na política do café com leite, observa-se a persistência de dependências. Dependência econômica de potências estrangeiras, seja pela exportação de produtos primários ou pela submissão a capitais e organismos internacionais; dependência política de acordos assimétricos e alianças que limitam a autonomia diplomática; dependência social de uma estrutura excludente que mantém privilégios de elites agrárias e financeiras; e dependência cultural, marcada pela valorização de modelos externos em detrimento da diversidade nacional. Essas formas de sujeição, articuladas entre si, revelam como a soberania brasileira foi reiteradamente fragilizada, perpetuando desigualdades e bloqueando projetos de emancipação plena.

Ao longo de séculos, narrativas foram construídas para sustentar interesses políticos e econômicos, moldando profundamente o imaginário social. O Brasil permanece marcado por desigualdades, violência e intolerância, legados das estruturas coloniais que institucionalizam privilégios, marginalizando amplos setores da população e restringindo o acesso a direitos básicos. Essas distorções, expressão de um autoritarismo historicamente enraizado, continuam a se propagar, potencializadas pelas mídias digitais online, articuladas a estratégias de grandes corporações e grupos políticos. Uma dessas formas de manejo do imaginário social está expressa nos feriados nacionais de 7 de setembro, quando desfiles cívico-militares são realizados em todo o país.

Nesses acontecimentos anuais, a espada reaparece anualmente como símbolo da tradição militar, das hierarquias históricas e de uma narrativa de poder que ainda influencia a sociedade brasileira.Para a extrema direita, essa data vai além da comemoração da independência: torna-se um instrumento estratégico que combina símbolos patrióticos, visibilidade política e pressão institucional. As manifestações reúnem grandes grupos, demonstrando força e unidade entre os seguidores, enquanto conferem legitimidade histórica às demandas do movimento.

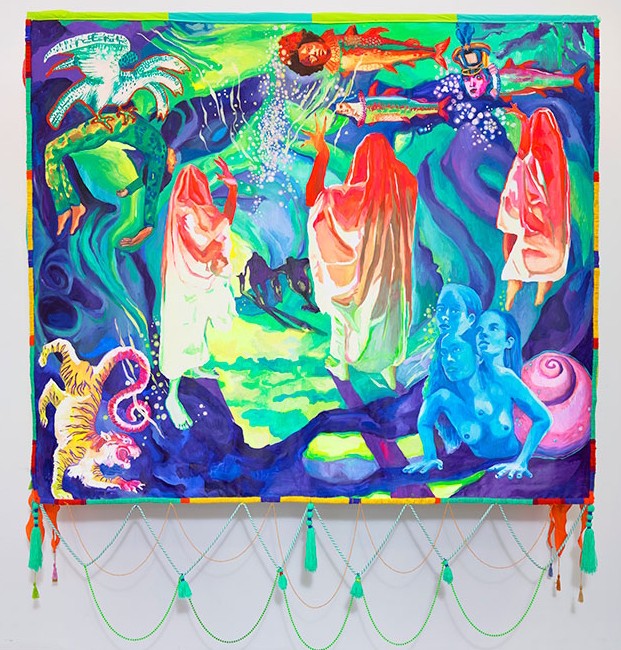

Em contraponto às comemorações do 7 de setembro, celebra-se em terras baianas a Independência do Brasil no dia 2 de julho, feriado estadual que marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas de Salvador em 1823. Essa vitória foi fruto da intensa participação popular, destacando-se mulheres como Maria Quitéria, Maria Felipa e Joanna Angélica (freira da Ordem Concepcionista, assassinada em 1822 ao resistir à invasão de soldados portugueses no Convento da Lapa, tornando-se mártir da Independência do Brasil), que atuaram bravamente na luta pela liberdade. Por isso, a data é comemorada na Bahia com desfiles, cortejos e homenagens aos heróis locais, fortalecendo o sentimento cívico e cultural da região. Uma obra contemporânea da artista Marcela Cantuária retrata a irmandade das mulheres de Saubara, conhecidas como Caretas do Mingau, que lutaram pela independência.

As figuras humanizadas no estilo quase surreal – especialmente os corpos em tons de azul e vermelho, algumas parcialmente cobertas – remetem a uma estética que dialoga com movimentos como o expressionismo e o surrealismo, mas acrescentam dimensões que flertam com narrativas míticas e simbólicas. A presença de animais como tigres, peixes, serpentes e aves, e seres que parecem híbridos, junto a figuras femininas, abre espaço para leituras antropológicas ligadas às cosmovisões indígenas e afro-brasileiras, que reforçam uma conexão com o sagrado, o ritual e o mundo natural, deslocando o olhar eurocêntrico.

A obra emerge como uma denúncia visual das tensões presentes nas narrativas da identidade brasileira. A presença reiterada do feminino, representado não só pelo corpo, mas pela força mítica e ancestral, sugere a valorização de saberes marginais historicamente silenciados — a voz das mulheres, das religiões afro-brasileiras, dos povos indígenas e das camadas subalternizadas. Assim, a pintura propõe um contraponto à hegemonia cultural dominante, ressignificando mitos e fazendo uma crítica social à exclusão e invisibilidade desses grupos.

Politicamente, a obra é um ato de visibilização e resgate histórico. Marcela Cantuária dá centralidade às mulheres de Saubara, protagonistas da luta pela independência da Bahia, destacando figuras frequentemente marginalizadas ou ausentes na narrativa oficial da história brasileira. O caráter coletivo da composição reforça a ideia de que a independência é fruto da participação popular e da ação de sujeitos diversos — mulheres, negros e comunidades locais. Elementos fantásticos e a mistura de figuras humanas e animais podem ser interpretados como uma crítica à linearidade da história oficial, propondo uma leitura que inclui memória, resistência cultural e ancestralidade.

Foi proclamada a Independência do Brasil, mas o povo não foi avisado, apenas assistiu à manutenção do poder colonial, do patriarcado e de sistemas de subalternização do trabalho. Essa é mais uma das histórias mal contadas que formam nosso imaginário. Impelidos por processos de passivação política (Oliveira, 2025) — isto é, pela complexa interação entre fatores históricos, culturais, institucionais e psicológicos que moldam a relação dos brasileiros com o poder — observa-se um enfraquecimento da agência coletiva, resultando na perda gradual de autonomia e na limitação da capacidade de ação transformadora. Diante desse panorama, é legítimo concluir que a verdadeira independência do Brasil ainda está por ser conquistada.

Tal como destacou o antropólogo Darcy Ribeiro: “O importante é inventar o Brasil que queremos” (Ribeiro, 2010). Essa afirmação nos remete à necessidade de reconfigurar o imaginário nacional, rompendo com narrativas coloniais que silenciam múltiplas vozes populares, indígenas e afro-brasileiras. Assim, soltamos o grito entalado na garganta há mais de 200 anos, potencializando histórias, vozes e corpos que, nas periferias e nos movimentos populares, continuam a lutar por independência e a construção de uma sociedade que reconheça suas diversidades e desigualdades históricas. A independência é um processo em curso, que se reinventa nas expressões de criatividade, nas táticas e disputas cotidianas do povo brasileiro pela conquista de protagonismo em espaços de poder dentro da complexa trama social, cultural e política do país.

REFERÊNCIAS

- ALENCASTRO, Luiz. Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

- CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020.

- FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

- INSOFAR ART. Marcela Cantuária: Mulheres de Saubara: as Caretas do Mingau II, 2023. In: Insofar.art, 2023. Disponível em: https://insofar.art/exposicao-marcelacantuaria-mulheres-de-saubara-as-caretas-do-mingau-ii-2023-pt/. Acesso em: 23 ago. 2025.

- MELLO, Evandro Cabral de. A outra independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo: Editora 34, 2021.

- MUSEU DO IPIRANGA – Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Museu do Ipiranga. Disponível em: https://museudoipiranga.org.br. Acesso em: 26 ago. 2025.

- OLIVEIRA, Laércio Jorge de. Condições de vida urbana, política e religião no bairro Areias de Baixo (Ribeirão das Neves, Minas Gerais). 2025. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2025. Disponível em: https://web.sistemas.pucminas.br/BDP/PUC%20Minas/Home/Visualizar?seq=767DA7415E822AE11ADD853E50BD3C6C. Acesso em: 27 ago. 2025.

- RIBEIRO, Darcy. Depoimento em O Povo Brasileiro. Dirigido por Isa Grinspum Ferraz. São Paulo: Fundação Darcy Ribeiro; TV Cultura; GNT, 2000. Vídeo.

- SCHWARCZ, Lilia Moritz. O sequestro da Independência. Revista USP, São Paulo, Brasil, n. 133, p. 13–32, 2022. Acesso em: 22 ago. 2025.

[1] Laércio Jorge – Graduado em Filosofia e Mestre em Ciências Sociais pela PUC-MG – [email protected]

Rodrigo de Abreu Ribeiro – Mestre em Ciências Sociais pela PUC-MG; Produtor Cultural; pesquisador nas áreas de Antropologia urbana e Artes.[email protected]

![Entre a cruz e a espada: paradoxos da Independência do Brasil<a href="#_ftn1" id="_ftnref1">[1]</a>](https://ofm.org.br/wp-content/uploads/2025/09/entre-a-cruz-e-a-espada-690x450.png)