A marcha foi a materialização de um princípio sociológico fundamental: a transformação do luto em luta.

Mais de 50 mil pessoas, segundo a estimativa dos organizadores, com pés no chão em contraponto aos líderes políticos e econômicos expectadores, arquitetando como catalizar essa energia do poder popular.

Frei Laércio Jorge, ofm [1]

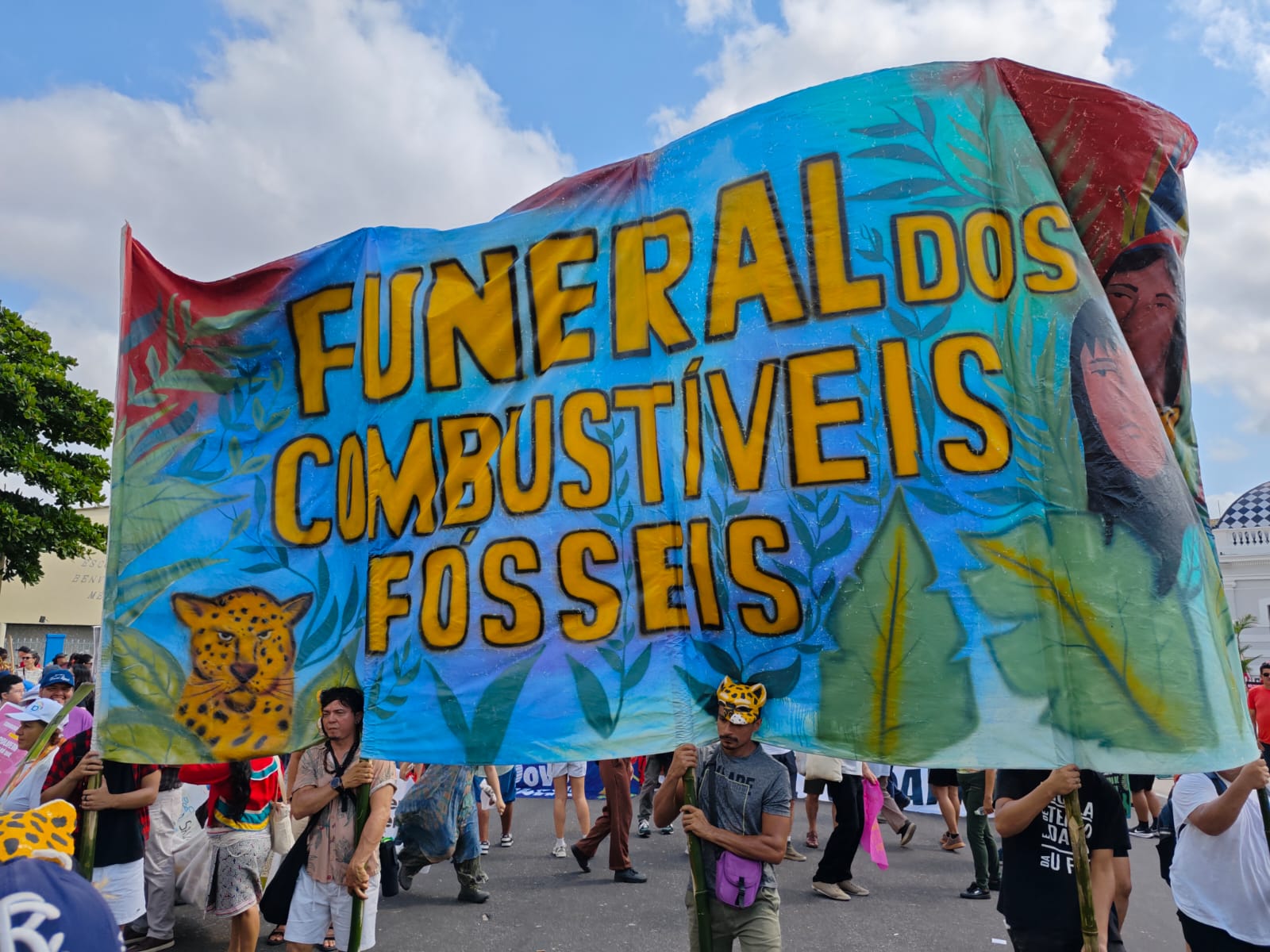

BELÉM/PA 15 novembro 2025 – Neste sábado, em que o Brasil celebra a Proclamação da República, as ruas de Belém do Pará se transformaram no epicentro global da disputa socioambiental.

A Marcha Global pelo Clima, convocada por Movimentos Sociais e povos tradicionais de diversas partes do mundo, apresentou um cenário de protagonismo popular radical, onde o poder político e econômico foi relegado à posição de expectador.

Segundo os organizadores, mais de 50 mil pessoas, com os “pés no chão”, catalisaram uma energia que desafia as arquiteturas de poder tradicionais e exige mudanças estruturais.

A marcha foi a materialização de um princípio sociológico fundamental: a transformação do luto em luta.

Cada participante, de indígenas e quilombolas a jovens urbanos e trabalhadores rurais, carregava em suas narrativas e palavras de ordem a dor de territórios devastados e a esperança ativa de um futuro possível.

Belém, assim, consolidou-se não apenas como a capital simbólica da Amazônia, mas como o território por excelência onde os problemas globais são refletidos e contestados a partir das vozes historicamente silenciadas.

É impossível compreender a dimensão do protesto sem recorrer a pensadores como Judith Butler, que aborda o poder das multidões que se reúnem para reivindicar o “direito à aparecibilidade”, ou Boaventura de Sousa Santos, que lê essas mobilizações como expressões da “epistemologia das ausências”: corpos historicamente silenciados que passam a produzir conhecimento político.

A Marcha se assemelhou a um tecido histórico vivo, reconstruído a partir de retalhos — lutas indígenas, ribeirinhas, urbanas, feministas, juvenis, camponesas — todos entrelaçados pela esperança e pela urgência climática. As demandas, longe de serem homogêneas, formavam um mosaico de críticas interligadas, exemplificando a ecologia de saberes proposta pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos.

A insatisfação foi dirigida particularmente ao governo federal. Manifestantes criticaram veementemente o projeto de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, ecoando gritos de “Lula mentiu! A petroleira vai matar o nosso rio!”

e “É cabanagem[2], é sacanagem!”, numa alusão histórica à revolta popular cabana do século XIX, ressignificada para o contexto atual. O conflito entre desenvolvimento econômico e proteção socioambiental, tão analisado por autoras como Eliane Brum e Ermínia Maricato, apareceu aqui de forma crua:

a população amazônica não aceita ser expectadora de decisões que atravessam sua sobrevivência.

A crítica, no entanto, transcendia governos nacionais. Frases como “O problema não é o clima, é o sistema!” sintetizavam uma análise estrutural, ecoando a tese do “Capitaloceno[3]“, conceito que atribui a crise planetária não a uma humanidade abstrata, mas à lógica expansionista e extrativista do capitalismo. A resposta a isso é a defesa intransigente dos territórios: “Lutar pelo território e Controlar o subsolo!”.

A convergência de lutas foi marcante. O movimento feminista trouxe sua crítica interseccional com palavras de ordem como “Feminista contra o capital, contra o machismo e contra o sistema neoliberal!“, evidenciando a compreensão de que a opressão de gênero e a exploração ambiental são faces da mesma moeda. A solidariedade internacional se fez presente com o clamor “Do rio ao mar, Palestina livre já!”, conectando a justiça climática à libertação dos povos. Do movimento camponês, ecoava “Abaixo as cercas, campos livres!”, uma defesa clara dos bens comuns contra o cercamento capitalista, tema central na obra de autores como Silvia Federici em “O Calibã e a Bruxa“.

Essa pluralidade confirma a tese de Nancy Fraser sobre a “justiça em múltiplas dimensões”:

as desigualdades ambientais estão entrelaçadas às desigualdades de gênero, raça, classe e território. A marcha tornou visível que não existe justiça climática sem justiça social.

Em Belém, a narrativa foi essa:

A marcha funcionou como um “retalho de nossa história”, um tecido vivo de resistências

que, nas palavras do geógrafo David Harvey, disputa o “direito à cidade” e ao planeta. A energia que fecundou o asfalto quente de Belém parecia nascer do próprio sangue de um povo disposto a, como cantaram, “ter a coragem de quem dá a vida com força que destrói a morte”.

Durante a COP30, Belém se converteu em espaço de reflexão e denúncia global. Nas ruas quentes da cidade —

onde a vida pulsa distante dos salões diplomáticos — emergiu a verdadeira “cúpula dos povos”, reivindicando ser ouvida pelos governantes de todo o mundo. Um recado claro aos expectadores no poder.

O apelo final, coreografado em uníssono, era um ultimato:

“O que queremos?

– Justiça climática!

Para quando?

– Agora!”.

Esta é a Cúpula dos Povos, ecoando das ruas onde a vida verdadeiramente acontece, não pede, exige.

Para Aprofundar:

- BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas (2021).

- BRUM, Eliane. Banzeiro Òkòtó: Uma viagem à Amazônia centro do mundo (2022).

- FEDERICI, Silvia.O Calibã e a Bruxa: Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Ed. Elefante, 2017.

- FRASER, Nancy. Capitalismo em decomposição (2023).

- HARVEY, David. O Enigma do Capital: e as Crises do Capitalismo. Ed. Boitempo, 2011.

- MARICATO, Ermínia. O Impasse da Política Urbana no Brasil (2023, ed. atualizada).

- SANTOS, Boaventura de Sousa. A Cruel Pedagogia do Vírus. Ed. Boitempo, 2020.

- SANTOS, Boaventura de Sousa. O fim do Império Cognitivo (2019).

- TSING, Anna Lowenhaupt. O Cogumelo no Fim do Mundo: Sobre a Possibilidade de Vida nas Ruínas do Capitalismo. Ed. Ubu, 2021.

[1] Frei Laércio Jorge, OFM. Graduado em Filosofia e Teologia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino. Mestre em Ciências Sociais pela PUC-MG.

[2] A Cabanagem foi uma revolta popular e social eclodida no então Grão-Pará (que abrangia os atuais estados do Pará, Amapá, Amazonas e partes de Rondônia e Roraima). Diferente de outros movimentos separatistas do período, a Cabanagem não foi liderada pela elite, mas sim pelas camadas mais pobres e marginalizadas da população, que viviam em cabanas à beira dos rios – daí o nome “Cabanagem”. As Causas da Revolta: Pobreza Extrema e Abandono: A região estava em profunda crise econômica após a independência do Brasil. Exclusão Política: O povo paraense foi completamente excluído do processo político e das decisões que afetavam suas vidas. Exploração: As elites locais e o governo central exploravam a mão de obra e os recursos da região sem oferecer nada em troca. Fome e Doenças: A miséria era generalizada. A revolta foi extremamente sangrenta. Os “cabanos” chegaram a tomar a cidade de Belém e estabelecer um governo popular por quase um ano, antes de serem brutalmente reprimidos pelo Império. Estima-se que entre 30 a 40 mil pessoas tenham morrido, uma parcela enorme da população da época. Em essência, gritar “É Cabanagem!” na Marcha pelo Clima é dizer: “Nós somos os descendentes daqueles que não se curvaram. Nossa luta pela Amazônia é a mesma luta de séculos por justiça, território e autonomia”.

[3] O Capitaloceno é uma estrutura conceitual que argumenta que a crise ecológica planetária atual não é causada pela “humanidade” como um todo (como sugere o termo “Antropoceno”), mas sim por um sistema econômico-histórico específico: o capitalismo. Em outras palavras, não é a espécie humana em si que é a força geológica destrutiva, mas uma forma particular de organização social, econômica e política que surgiu há alguns séculos. Quando os manifestantes bradam “O problema não é o clima, é o sistema!”, eles estão ecoando a tese central do Capitaloceno. A “crise climática” é um sintoma; a doença é o sistema capitalista. A exploração de petróleo na foz do Amazonas, criticada na marcha, é a materialização perfeita do Capitaloceno: a lógica do lucro e do crescimento (o “capital”) sobrepõe-se à lógica da vida, sacrificando um ecossistema vital e os povos que dele dependem.